प्रतीत्यसमुत्पाद

Pratītyasamutpāda

(Fundamental Buddhist teaching)

Summary

प्रतीत्यसमुत्पाद: बौद्ध धर्म में निर्भर उत्पत्ति का सिद्धांत

हिंदी में विस्तृत व्याख्या:

प्रतीत्यसमुत्पाद (Pāli: पटिच्चसमुप्पाद), जिसका आम तौर पर अनुवाद निर्भर उत्पत्ति या निर्भर आश्रय के रूप में किया जाता है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सभी बौद्ध सम्प्रदायों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि सभी धर्म (घटनाएँ) अन्य धर्मों पर निर्भर होकर उत्पन्न होते हैं: "यदि यह है, तो वह है; यदि यह नहीं है, तो वह भी नहीं है"। इसका मूल सिद्धांत यह है कि सभी चीजें (धर्म, घटनाएँ, सिद्धांत) अन्य चीजों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं।

दो प्रकार की प्रतीत्यसमुत्पाद:

यह सिद्धांत दो प्रकार की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है:

अनुलोम-प्रतीत्यसमुत्पाद: यह दुःख (दुःख, पीड़ा, असंतोष) के उत्पन्न होने का वर्णन करता है। यह "अनुसार" या "अनुकूल" प्रक्रिया है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को जारी रखती है।

प्रतिलोम-प्रतीत्यसमुत्पाद: यह दर्शाता है कि कैसे इस श्रृंखला को उलटकर दुःख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह "प्रतिकूल" प्रक्रिया है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को समाप्त करती है।

बारह निदान:

इन प्रक्रियाओं को परस्पर निर्भर रूप से उत्पन्न होने वाली घटनाओं की विभिन्न सूचियों में व्यक्त किया गया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध बारह कड़ियाँ या निदान हैं (Pāli: द्वादसनिदान, Sanskrit: द्वादशनिदान)।

बारह निदान की पारंपरिक व्याख्या:

पारंपरिक रूप से, इन बारह कड़ियों को जन्म और मृत्यु के चक्र (संसार) और उससे उत्पन्न होने वाले दुखों की व्याख्या के रूप में समझा जाता है। ये कड़ियाँ इस प्रकार हैं:

- अविद्या (अज्ञान): चार आर्य सत्यों का अज्ञान।

- संस्कार (कार्मिक गठन): पुण्य, अपुण्य और नैतिक रूप से तटस्थ कर्म।

- विज्ञान (चेतना): पिछले जन्म के संस्कारों से प्रभावित चेतना का नया क्षण।

- नाम-रूप (मन और शरीर): चेतना और भौतिक रूप का संयोजन।

- षडायतन (छः इंद्रियाँ): पाँच भौतिक इंद्रियाँ (आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा) और मन।

- स्पर्श (संपर्क): इंद्रियों और उनकी वस्तुओं के बीच संपर्क।

- वेदना (एहसास): संपर्क से उत्पन्न सुखद, दुखद या तटस्थ अनुभूति।

- तृष्णा (लालसा): सुखद अनुभूतियों की लालसा और दुखद अनुभूतियों से बचने की इच्छा।

- उपादान (चिपकना): वस्तुओं, विचारों, और अनुभूतियों से चिपके रहना।

- भव (अस्तित्व): भविष्य के जन्म के लिए कर्मिक बीज बोना।

- जन्म: एक नए जीवन की शुरुआत।

- जरामरण (बुढ़ापा और मृत्यु): दुखों का चक्र जो बुढ़ापे और मृत्यु के साथ जारी रहता है।

बारह निदान और आत्मा की अवधारणा:

बारह निदान की व्याख्या जन्म और मृत्यु के चक्र को समझाने के लिए की जाती है, बिना किसी अपरिवर्तनशील आत्मा (आत्मान) की अवधारणा का सहारा लिए।

मुक्ति का मार्ग:

इस सिद्धांत के अनुसार, दुखों से मुक्ति के लिए इस श्रृंखला को उलटना आवश्यक है। अविद्या (अज्ञान) को दूर करके, व्यक्ति संस्कारों के बंधन से मुक्त हो सकता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है।

मानसिक प्रक्रियाओं की व्याख्या:

कुछ विद्वानों का मानना है कि बारह निदान का संबंध केवल पुनर्जन्म से ही नहीं है, बल्कि यह मानसिक प्रक्रियाओं का भी वर्णन करता है। इनके अनुसार, यह सिद्धांत दर्शाता है कि कैसे अज्ञान और तृष्णा के कारण "मैं" और "मेरा" की भ्रांत धारणा उत्पन्न होती है, जिससे दुखों का अनुभव होता है।

आधुनिक विद्वानों के विचार:

कुछ आधुनिक पश्चिमी विद्वानों का तर्क है कि बारह कड़ियों की सूची में कुछ विसंगतियां हैं, और वे इसे कई पुरानी सूचियों और तत्वों का बाद का संश्लेषण मानते हैं, जिनमें से कुछ का पता वेदों तक लगाया जा सकता है।

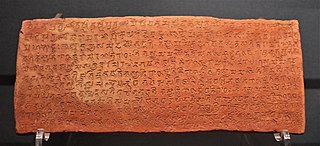

प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में प्रतीत्यसमुत्पाद:

निर्भर उत्पत्ति का सिद्धांत प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में व्यापक रूप से प्रकट होता है। यह थेरवाद परंपरा के समुत्तनिकाय के निदान समुत्त का मुख्य विषय है। इसके समानांतर प्रवचनों का एक संग्रह चीनी समुयुक्तागम में भी मौजूद है।

निष्कर्ष:

प्रतीत्यसमुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक मौलिक सिद्धांत है जो दुखों के कारणों और उनसे मुक्ति के मार्ग को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।